Todos hablan de ti al pasar, mientras estoy en casa realizando algún oficio donde tú eres la fuente y el fin de mi tarea, donde trato de hacer de cada actividad una oración.

Escucho entonces un bullicio fuera y entiendo que hablan de ti, mas yo lo sé en mi interior, que estás cerca y es que mi corazón te ha anhelado tanto, que está atento a tu paso, tu voz, tu Palabra.

Levanto la vista y mi alma entera se estremece porque te reconoce y se reconoce en ti aún a la distancia.

Dejo caer mis herramientas y salgo a tu encuentro limpiándome las manos con un paño.

Veo gente, niños que van y vienen expectantes, mujeres que han salido de sus casas aún con las manos mojadas en su delantal.

Todos te esperábamos. Señor, no es solo curiosidad, no es ambición o interés personal, me mueve algo más. Reconozco que me da miedo seguirte, pero al menos, deseo verte para que me des ese valor.

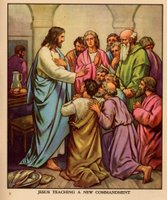

Al fin veo tu figura, estás sonriendo y tocas a quienes se te acercan. Todos tenemos hambre y sed de ti.

Estás a solo unos metros de mí y cuando te tengo en frente, se cruza tu mirada con la mía. Sólo eso me basta para limpiarme, para cambiar mi vida y sanarme.

Soy como muchos, que no tienen el firme propósito de cumplir las condiciones para seguirte, pero al menos, deseo que esa mirada posada en mis ojos por un instante, me den esa fuerza.

Me he sentido interpretada por aquel que te ha hablado unos minutos después de mirarnos. Te ha dicho: -“Te seguiré dondequiera que vayas”.

Oh! Señor, cuántas veces he querido decirte esto a gritos, con valentía, pero mi corazón sabe que aún no me creo capaz de esa respuesta, por eso calla y se consuela contemplándote, viéndote pasar por la otra vereda.

Le has respondido a ese hombre, un escriba, creo: -“Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza”. Y parece que me lo dijeras a mí.

Con tristeza me doy cuenta que también yo tengo puesta mi confianza y mis fuerzas en lo que tengo, en lo que quiero y pretendo seguirte desde ellas.

Luego le has dicho a otro: -“Sígueme”.

Oh! Señor. Si yo fuera quien te escucha decirme así, sentiría alegría y miedo a la vez.

El te ha contestado: -“Deja que entierre a mi padre primero”.

He sentido tanta vergüenza , porque creo que yo habría dicho lo mismo.

Entiendo, Señor, lo que quieres decir con: -“los muertos entierren a sus muertos, ve a anunciar el Reino de Dios”.

Debo entregarme a la misión sin lazos sociales, ni preocupaciones que me aparten de ella.

Pero tengo una esperanza, Señor. Puede que yo también, como él, me entregue luego con docilidad.

Llegó otro a hablarte, tan vacilante como yo: -“Yo te seguiré, pero antes deja disponer de las cosas de mi casa”.

Tu respuesta me ha dolido en lo más hondo porque me has descubierto y te he ofendido:

-“Ninguno que echa mano al arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios”.

Así hemos quedado muchos en el camino, viéndote pasar sin llevarnos contigo.

Tú nos explicas porqué debe ser así: -“¿Quién de entre vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, no sea que habiendo puesto el fundamento y no pudiendo darle fin, todos los que le vean comiencen a burlarse de él, diciendo: -este hombre empezó a edificar y no tuvo fuerzas para rematar?”.

Por eso te llevas unos pocos y te esfuerzas por moldearlos en sus corazones bien anclados en la fe. La construcción que meditabas iba a ser demasiado alta para que pudieras asentarla sobre cimientos movedizos.

Quieres obrar como un buen arquitecto y quieres que tus discípulos obren igual.

Para seguirte deberé pesar bien mis fuerzas, hacer mis cálculos y disponerme a aceptar las condiciones que exiges como indispensables.

Por eso estoy aquí, Señor, para poner mi voluntad en las cosas tuyas. Me quedo fuera de mí, y te contemplo. Salgo de mí para más amarte a ti.